Конспект лекции «Город для людей — улица в деталях»

В данной серии лекций стараемся с разных сторон рассмотреть, что такое наши дворы, как они работают и что мы вместе можем с ними делать.

Лекция Аркадия Гершмана, прошедшая 11 декабря 2020 года, продолжает тему городской среды, но в этот раз не совсем о дворах. Из конспекта вы узнаете много интересного об очень важном элементе, который связывает нас и наши дворы между собой – это улицы. Именно по улицам мы ходим друг другу в гости в соседние районы, дворы или части города. Состояние улиц определяет характер нашего взаимодействия друг с другом.

АРКАДИЙ ГЕРШМАН — урбанист, автор телеграм-канала «Город для людей» и YouTube-блога

Улицы — это важно. Мы все пользуемся улицами каждый день. И в этом смысле улицы даже более важные общественные пространства, чем, например, парки. Если вы идёте домой, то идёте по улице, а только потом переходите в свой двор. А если вы идёте до магазина, то это опять улица. Если вы едете на машине или в общественном транспорте, то это тоже улица. Также в той или иной степени мы все живем с выходом на улицу.

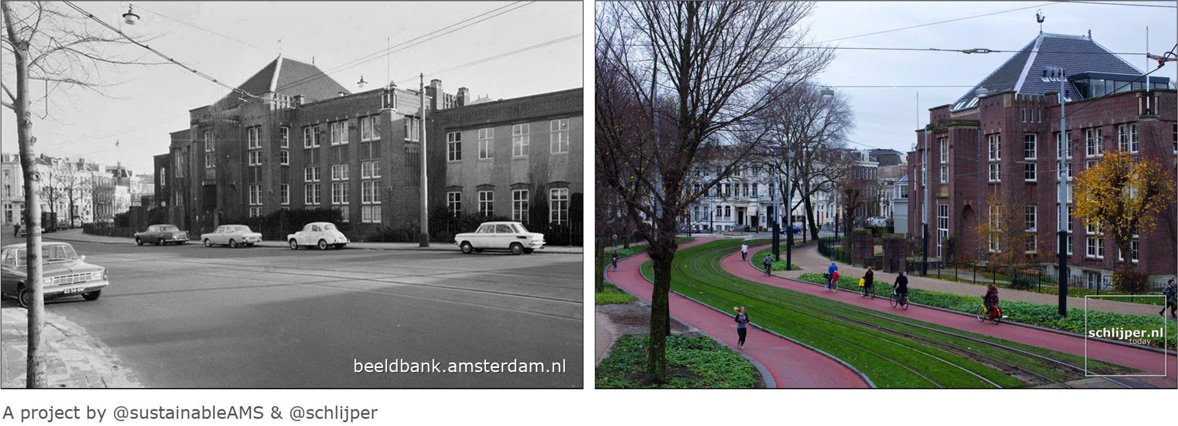

На примере Амстердама можно увидеть, какими улицы могут стать. Первая картинка 1960 года. Здесь мы видим довольно обычную улицу: трамвай, асфальт, здания фонари, дерево, припаркованы машины. А на второй картинке мы видим то же самое место, но уже 2010 года. Здесь убрали машины, сделали велодорожки, тротуары, стало больше деревьев и газона. А ещё там продолжают жить люди. Теперь перед окном у них нет выхлопов, нет пробок, всё стало значительно лучше с точки зрения уменьшения шумового загрязнения. Это не только кардинально изменило внешний вид из окна, это полностью изменило стиль жизни. От того, какая улица проходит перед вашим домом, так и формируются ваши привычки, ваше отношение к городу.

Улицы: транспорт и пространство

Улица совмещает в себе 2 функции: транспортную и функцию общественного пространства. Улицы могут отличаться по соотношению количества этих двух функций, которые они совмещают в себе. За счёт этого улицы и отличаются друг от друга. То есть если ваша улица транзитная, то она больше рассчитана на движение людей: на общественном транспорте, на машинах, на велосипедах. Если это улица в центре города с большими потоками людей, то там могут закрыть движение для машин, чтобы она стала пешеходной.

Ниже схема из нормативов Лондона. По ней работа с улицами происходит исходя из этой градации. Внизу мы видим роль места как общественного пространства. Столбики, которые идут вверх придают статус мобильности, насколько она востребована с точки зрения транзита людей. Мы понимаем, что местные проезды могут быть где-нибудь в промзоне или около вашего дома. Проезд, который ведёт в тупик, например, а городские бульвары — это улица, которая выполняет транзитную функцию, но при этом должна быть комфортной для ведения бизнеса и для жизни, отвечать высоким критериям места как общественного пространства.

Существует множество совершенно разных подходов в работе с улицами. Есть, например, подход sharedspace. При нём убираются все разделения улицы для пешеходов и автомобилистов. Люди могут переходить в любом месте, автомобили движутся с ограниченной скоростью. Сначала кажется, что должно быть опасно, но это не так. Исследования показывают, что в переулках в центре города или в местах с небольшими проездами можно убрать чёткие разделения между проездами и тротуарами совсем. Пешеходам станет комфортнее, а автомобилисты не почувствуют сильных проблем. Но при этом место станет более безопасным.

В случае транзитной улицы мы видим уже совсем иную ситуацию. Она больше. Здесь больше людей, которые движутся разными способами. Их всех нужно подружить друг с другом. Это важно как с точки зрения планирования, так и с точки зрения дизайна.

В этой лекции я буду обращать внимание на более или менее классические улицы. Но нужно понимать, как только у вас появляются какие-то дополнительные элементы, то появляются и какие-то другие приёмы работы с ними. И таких деталей на самом деле очень много. Если нам кажется, что все наши советские районы похожи друг на друга, то на самом деле там нет ни одной одинаковой улицы.

Масштаб застройки и фасады

Чтобы лучше понимать наши улицы, рассмотрим их от общего к частному. Начнём с масштаба. Человек — это существо, которое имеет свои параметры. Понятно, что у детей один рост и уровень глаз, а у взрослого человека он уже другой, но так или иначе у нас есть границы минимума и максимума. Среда должна это учитывать. Отсюда и появился такой термин как «человеческий масштаб застройки».

На этой картинке ниже вы видите относительно небольшую улицу, которую довольно просто перейти. Если вы посмотрите на другую сторону, то сможете различить человека и наполнение витрин. И в целом на этой улице ничто на вас особо не давит.

Но есть другая ситуация в спальных микрорайонах, которые появились в наших городах во второй половине прошлого века. Тогда стал в моде модернистский подход к городу, появилась новая структура — микрорайон, который вместе с новыми материалами и технологиями кардинально изменил подход к среде. И здесь уже совсем другой масштаб застройки. Архитекторы-планировщики пытались подружить автомобилизацию с пешеходной жизнью. Дома́ стали расти ввысь, а улицы становиться широкими. В этом случае вы уже совершенно не увидите, что находится на другой стороне улицы. Более того, вы не сможете свободно перейти улицу. Зачастую вам придётся даже спускаться под землю в подземный пешеходный переход, а ещё и до самого перехода надо дойти. Здесь уже приходится преодолевать совершенно другие расстояния, так как и масштаб совершенно иной.

Размер улицы влияет и на восприятие пространства. Например, большое открытое пространство воспринимается нами как правило с угрозой. Т.е. нам всем комфортнее быть в таком месте, чтобы не быть на виду, но при этом иметь большой обзор. А когда вы находитесь в центре большой улицы, где вы не можете спрятаться, это, как правило, начинает вас тяготить, вам хочется быстрее покинуть такое место. Если в таком пространстве начнётся ветер или дождь, то вы не сможете укрыться быстро. Хороший пример — большие площади в наших городах. Наверняка, там ещё в самом центре стоит Ленин. Первый снег хорошо показывает, что по самой площади мало кто ходит, зато по краям, ближе к деревьям или застройке, можно увидеть множество следов — человек тянется к фасадам и растительности, пытаясь избежать нависающей пустоты.

Социальный контроль

Есть ещё одна важная деталь с масштабом — это социальный контроль. У нас часто принято считать, что место безопасное, если там есть камеры и / или полицейский надзор. Но на самом деле безопасное место будет то, где есть люди, которые в случае чего смогут вам помочь. И тут очень важно, когда, например, на улице есть бизнес, где всегда есть человек, который просто может видеть в окно происходящее на улице. Или важно, чтобы человек с самого верхнего этажа посмотрел вниз и смог различить лицо человпека на улице. Так сохраняется зрительный контакт, что делает место более безопасным. Это, конечно, зависит от многих параметров, но обычно считается, что застройка до 7-ми этажей это как раз человеческий масштаб застройки.

Деление на общественное и частное

Думаю, что про это вам очень круто рассказывал Андрей Елбаев во время своей лекции. Я лишь в контексте улиц задам небольшой открытый вопрос и сам на него отвечу. Посмотрите на картинку выше и скажите: это двор или это улица? Двор — это частное пространство. Им владеют жители. Они там могут проводить собрания, пикники. Туда пускают далеко не всех. Сами жители решают, кого пускать, а кого не пускать. Они несут за свою территорию ответственность и, как правило, платят за благоустройство, содержание и что-либо ещё. А улица — это общественное пространство. Оно по умолчанию принадлежит абсолютно каждому жителю, поэтому на улицах часто запрещают митинги, шествия и прочее, так как это базово общественное пространство. А во дворах обычно митинги не проводят. Это как раз одно из проявлений и делений между частным и общественным пространствами.

Возвращаясь к картинке. Это двор. Он проходной. Он выглядит как улица. Но это на самом деле двор в Зеленограде. И это опять же модернистский подход. В советский период ничего не было частного в городе. Вcё было государственным. И вот это вот деление на частное и общественное тоже не работало, так как дворы были государственными по умолчанию, а такой проблемы не вставало. Но как только советский союз закончился, все начали устанавливать заборы, чтобы подчеркнуть, что «это мой двор», что «это частная территория, я не хочу, чтобы здесь ходили!» Но с точки зрения дизайна и планирования микрорайоны этому не отвечают. Так возникает диссонанс в голове человека, который пользуется этим местом. Когда я иду по улице, то понимаю, что иду по улице, могу делать то-то и то-то. А когда я захожу в частное пространство, то должен вести себя как-то иначе, ведь я в гостях у других людей.

Взаимодействие фасадов с улицей

В нормальной планировочной системе дом своим фасадом должен разделять улицу и двор. Но когда мы говорим о фасадах и нашем советском наследии (или даже постсоветском, так как и сейчас продолжают так же делать), то это не так не работает. У нас есть проезжая часть для транзита, есть тротуар, а затем почему-то идёт парковка или проезд. И получается ситуация, когда пешеход отрезан от фасадов домов с двух сторон машинами: с одной стороны движущимися, а с другой стоящими (картинка слева).

Если с помощью магии фотошопа убрать машины и в том же месте добавить коммерцию, то место начнёт восприниматья совершенно по-другому (картинка справа). Фасад должен быть неотъемлемой частью тротуара.

Время в городе

Когда мы пользуемся улицами, мы тратим на это время. Всегда, когда нам нужно куда-то идти, мы оцениваем затрачиваемое нами время на прогулку. Время — это такой ресурс, который у всех ограничен, все мы стараемся пройти к пункту назначения как можно быстрее. И несмотря на то, что время — это вполне объективная величина, когда мы пользуемся городом, эта величина становиться достаточно субъективной. Потому что идти целый километр вдоль глухой стены, забора или пустыря — очень долго и неинтересно, а когда первый этаж с витринами, бизнесом, когда он становится частью тротуара, то мы воспринимаем это место уже совершенно иначе. В витринах постоянно какое-то движение, могут сидеть люди, а может происходить что-то ещё — картинка постоянно меняется, нам интересно это разглядывать. В холодном же климате это ещё и возможность зайти внутрь погреться. Тротуар должен примыкать к застройке, к зданию. Если это активная улица, то там должен быть бизнес, а не парковка. На фотографии слева новый район Стокгольма. Там северный климат, но за счёт того, что люди идут вдоль витрин, у них есть возможность укрыться от ветра. И тот же северный климат в наших условиях на фотографии справа из Красноярска. На момент съёмки там примерно -20°C, но при этом вы видите улицу довольно активную, климат этому никак не препятствует.

Жилые первые этажи

Но есть активные улицы. На них много различного транзита, пешеходов, общественного транспорта с пассажирами и остановками. Но далеко не все улицы такие. Всегда есть тупиковые улицы в спальных районах, где не особо много людей. Или просто район с небольшой плотностью, где бизнес на первом этаже просто не выживет. И поэтому на таких улицах первые этажи жилые. И тут возникает проблема, что никто не хочет жить с видом на проходящих людей, которые будут заглядывать в окна. Советские планировщики часто старались это исправить с помощью подъёма первого этажа на метр вверх. Конечно, есть и другая причина, но они часто обосновывали, что никто не хочет, чтобы на уровне окна проходили люди. Но в нормальной ситуации это решаеться немного иначе.

Например, вы делаете небольшой отступ от дорожки, садите кустики, балконы жителей. Как на фотографии ниже. И получается, что люди, идущие по дорожке, уже отдаляется от вашего окна. Но фасад остается более или менее активным. Вы идёте и смотрите не на глухую стену, а на чьи-то барбекюшницы, украшения к новому году или ещё что-либо другое.

Другое возможное решение — это палисадники. На самом деле такое решение известно любому человеку, который бывал или жил в деревнях. Последние несколько столетий, если мы посмотрим на обычные деревянные домики, которые примыкают к улице, были такие небольшие палисадники, которые давали возможность немного отдалить окно и сам дом от проходящих людей и проезжающего транспорта. Это продолжают использоваться и по сей день. На фотографии вы видите новый район Копенгагена. Эта улица не очень активная, поэтому, видимо, здесь посчитали, что так сделать будет нормально. Но есть конечно проблемы культуры. Считается, что у нас не все готовы к такому. И ещё момент: если вы ошибётесь и улица будет проходной, то люди скорее всего таким отдельным входом и своим участком пользоваться не будут.

На фотографии ниже, по моему мнению, один из самых удачных вариантов. Здесь не просто первые этажи отдалены от тротуара, но и они ещё и находятся на разном уровне.То есть разделение между транзитом и частным участком идёт с помощью уровня, расстояния и зелени. А для верности поставили ещё и небольшую оградку. Тут опять же возникает вопрос: а как же со входим без ступенек? Но это обычно обыгрывают разными уровнями с разных сторон задний. Например, если здесь есть несколько ступенек, то с другой стороны будет вход с уровня земли.

Это, наверное, самый удачный вариант для спального района, в котором нет бизнеса на первом этаже. Здесь стоит только скамейка перед входом и отдельные входы в квартиры и верхние этажи. Ещё тут предоставлена возможность жителям самим разобраться: повесить глухие шторы, поставить скамейку, парковать велики у входа. Я думаю, это более или менее самый нейтральный вариант к которому все готовы. Да, могут сказать, что жить на первом этаже рядом с улицей не все хотят. Но бывают разные квартирографии. Иногда квартира занимает 2 этажа, а жилые помещения находятся на втором.

Тротуар

Конечно, рецепт любого ГАИшника: нужно побольше столбов и заборов. Мы так делать не будем, потому что это издевательство над людьми. И с учётом того, что абсолютно каждый из нас — пешеход по умолчани, делать так, как на этой фотографии выше, в Челябинске, делать нельзя.

А на следующей фотографии мы видим тротуар здорового человека. У тротуара бывает всего три части: прифасадная, транзитная и буферная. На этой фотографии хорошо видно, что они выделены разными типами покрытий. Здесь есть колотый камень — брусчатка — и есть ровное покрытие. Со стороны дома с колотым камнем расположены решётки и входы во дворы — это прифасадная часть. Транзитная часть — это зона с ровным покрытием, по которому идут люди и все могут пользоваться тротуаром. Буферную часть используют для озеленения, для уличной мебели, иногда для парковки, под ней проходят коммуникации. И на этой улице изначально было сделано правильное планирование по зонам, но его ещё дополнительно подчеркнули дизайном в покрытии.

В продолжении темы транзитной части. Существует ещё очень большая проблема со въездами во дворы. У нас их делают обычно так: заканчивается тротуар, идёт спуск к проезжей части и хорошо, если есть какой-то пандус для маломобильных, чтобы они смогли заехать. Но так или иначе получается, что тротуар прерывается, а это не правильно. Когда человек заезжает во двор, он должен заезжать на тротуар и понимать, что находиться «в гостях». А это значит, что статут гостя его обязывает быть внимательным и всех пропускать. На фотографии изображено Бульварное кольцо в Москве. Тут видно, что при таком решении полностью сохраняется тротуар в одном уровне, что даёт возможность свободно им пользоваться. Но в то же время с помощью цвета тротуарной плитки акцентируется внимание на том, что тут ещё могут двигаться машины, пешеходы тоже должны быть бдительными.

Ещё немного остановимся на буферной части. На этой фотографии вы видите Гданьск. Тут снова очень хорошо видно, как это всё используется и очень здорово подчёркивает дизайн. Это такая улица, которая не создаёт проблем. За ней практически не требуется ухода. Здесь вы не видите открытого грунта, потому что та часть, где люди будут проходить к машинам или просто переходить улицу, сделана в виде приствольных решёток. Поэтому трава не будет вытаптываться, а дерево всё ещё получает воду и все вроде как довольны. При этом другая часть деревьев сделана уже с небольшими кустиками или даже цветами. Так создаётся разноуровневое озеленение. Скамейки немного отдалены от домов. Если вдруг кто-то решит там покурить, дым не будет идти в окна. А для чего нужны так часто скамейки? Среди жителей обычно очень много маломобильных людей, которым нужно присесть отдохнуть через каждые 200 метров. И речь не только о пожилых людях. Это может быть любой из нас с тяжёлыми пакетами или с больной ногой. Здесь же в прифасадной части сделана лестница в магазин и она никак не перекрывает транзитную зону.

Что ещё важно, что в буферной зоне очень часто прокладывают коммуникации. И не просто так эти зоны делают из мелкого булыжника, а потому что его легко в случае чего достать и положить обратно. На фотографии вы видите, как монтировали какой-то новый провод или столб, и один рабочий со всем этим справился. А если у вас там лежит асфальт, то чтобы его сгрести, проложить что надо и уложить назад, вам нужна целая бригада, множество разнообразной техники и много времени. Но тут стоит уточнить, что в наших городах очень часто кладут брусчатку на бетонную подушку. В таком случае это работать не будет.

Если продолжать тему покрытий, то лучше всего использовать асфальт для машин, а для пешеходов плитку или опять же брусчатку. Так визуально выделяются разные зоны и появляется понятие, что это точно тротуар, а это точно дорога. Часто вспоминают минусы, например, как ходить на каблуках по брусчатке, как передвигаться маломобильным и много ещё чего придумывают. Это всё как правило решаемые вопросы. Если мы говорим про исторический центр, то во всём мире стараются не использовать для него асфальт. Несмотря на то, что он простой. Но эта простота кроет в себе множество других проблем.

На фотографии вы видите тротуар Копенгагена. У них абсолютно на всех тротуарах есть 2 дорожки из плитки. И они сделаны ровно под размер детской и инвалидной колясок. И таким образом доступность абсолютно для всех сохраняется.

До того как переходить к дороге, ещё хочу показать пример буферной зоны. Обычно парковка занимает очень много места, которого как правило мало. На этой улице не стали создавать ещё одну зону кроме буферной для парковки. Тут разместили парковку в пределах буферной зоны тротуара, тем самым сэкономив кучу городского пространства. Но ещё очень важное — парковка должна разбиваться. Важно делать выступы, куда ставятся фонари освещения или деревья, как на этом примере. Когда много машин на улице — это не красит ни одну улицу. А здесь они просто спрятаны между деревьями, а это добавляет улице эстетичности.

Также на нормальной улице должна быть велоинфраструктура. Если на улице разрешено движение выше 30 км/ч, то должна быть отдельно выделенная велодорожка. И по идее велодорожка должна располагаться за буферной зоной тротуара. На фотографии пример из Нидерландов.

А ниже пример из Германи. Тут сразу виден другой подход. Здесь очень любят делать сначала парковку, а потом, например, велополосу. И понятно, что так они экономят место и сразу пытаются усидеть на 2х стульях: вроде как и автомобилисты довольны и велосипедисты имеют возможность передвигаться по своим дорожкам. Немцы обычно говорят, что такой вариант хорош вот чем: на улице скоростное движение, а велосипедист едет до парковки и его видно. Но в этом случае есть другая проблема — двери. Если дорожка будет идти справа от парковки, то вероятность того, что кто-то неожиданно будет выходить с пассажирского сиденья меньше, чем с водительского. Поэтому плюс этого вариант в том, что есть видимость велосипедиста, а минус в том, что есть вероятность открытой двери на велодорожке.

В этом смысле, конечно, лучше, когда велоинфраструктура проложена после тротуара, но до парковки. На фотографии Москва, одна из улиц в центре. Здесь велополосу сделали вместо одной из авто-полосы, а потом разместили парковку. Было много возмущений, но тем не менее, это пока лучшая велодорожка, которая есть в Москве.

Если у вас магистральная улица, где наблюдается большой поток трафика, много шума, то между велоинфраструктурой и большим потоком машин лучше делать не парковку, а больше озеленения. Зелёный буфер делает передвижение на велосипеде более комфортным и приятным.

Машины и общественный транспорт

Приоритеты при проектировании улиц

На фото слева — Магистральная улица в Смоленске. Справа — улица в Нидерландах. По своим габаритам — от фасада до фасада — обе улицы одинаковые. Но так как применяется разный подход к улице как к общественному пространству и разное отношение к мобильности жителей, то улицы выглядят совершенно по-разному. В случае Смоленска среда выстроена для того, чтобы человек поехал на машине. Несмотря на то, что здесь есть трамвай, остановок для него нет. А если бы остановки были, то, чтобы дойти до них, нужно было бы преодолеть зону риска — проезжую часть. Когда 3 полосы дороги отданы машинам, стоит ожидать много шума, пыли и большой объем выхлопных газов. Это всё провоцирует людей сбегать из такой агрессивной среды. Поэтому здесь мы видим дизайн городской среды, который создан для автомобилей. А в случае с Нидерландским примером — это дизайн, при котором город «понимает», что у тебя есть машина, но её лучше оставить дома и поехать на трамвае, велосипеде или пойти пешком. Урбанистов часто упрекают, мол, «Амстердам — это Амстердам, и нечего его показывать». А между тем, уровень автомобилизации в Нидерландах в полтора-два раза выше, чем в России. Но у них инфраструктура и улицы спланированы так, что ты можешь спокойно пользоваться общественным транспортом. Дети с ранних лет ездят в школу на велосипеде и привыкают к этому — как следствие, у них нет такой автозависимости.

Дорожные пересечения

Чтобы разгрузить узкое «бутылочное горлышко» на пересечениях с другими улицами и добавить полосу под поворот, однополосные улицы к перекрёсткам расширяют, чтобы увеличить пропускную способность. Это умный подход с точки зрения землепользования и трафика. У нас же считается, что если в начале улицы три полосы и в конце улицы три полосы (вспоминаем картинку Смоленска), то всё хорошо работает. Но этот простой подход работает только на загородных трассах, где нет перекрестков, светофоров и пересечений. И там пропускная способность исходит из того, какое общее количество рядов. В городе же трафик более сложный, и ограничивающим элементом являются именно перекрёстки и светофоры. Поэтому на всем протяжении улица может быть одно- или двухполосной и расширяться только к пересечению. Таким образом, вы выделяете место для высадки деревьев. Или, как в случае этого примера, делаете ряд для парковки.

Пешеходный переход

Слева на фото — переулок в центре Москвы. Здесь виден системный подход, который сформировался в конце 50-х годов. Мы видим прямую как стрела улицу, а бордюрный камень идет просто вдоль тротуара. Такой дизайн не подсказывает, где тут парковка, а где поворот и пешеходный переход.

На картинке справа видно, что сделали из этой улицы. По сути, оставили только один ряд для движения — а больше там и не нужно. Там оставили 3,5 метра для одного ряда, парковку убрали в карманы, разделили выступами для осветительных фонарей, а перед пешеходным переходом сделали сужение. Теперь здесь припарковаться в зоне видимости пешеходного перехода невозможно. Люди переходят эту улицу в два раза быстрее. Стало удобнее и безопаснее.

Для проектирования пешеходных переходов есть отдельное правило: нерегулируемый пешеходный переход может быть только если у вас не более одной полосы движения в каждую сторону. При этом, обязательно наличие островка безопасности и контрастная подсветка, которая должна выделить человека ещё на подходе. Если полос больше — нужен светофор.

Ещё немного в тему переходов, пешеходов и доступной среды. Доступная среда — это ценность, про которую всегда нужно помнить. Если вы хотите делать улицу удобной для всех, но при этом делите жителей на маломобильных и всех остальных, то сделать у вас ничего не получится. Когда вы работаете с улицами, как и с любым другим пространством в городе, вы должны создавать среду для всех, в том числе для самых слабых членов общества: для детей, людей с инвалидностью. У нас многие считают, что нужно просто уложить тактильную плитку и что-то еще сделать, и тогда всё будет доступно. А если мы ещё всё покрасим в желтый цвет, то будет совсем шикарно! Это не совсем так работает. Необязательно даже укладывать тактильную плитку, чтобы сделать среду доступной для всех. Само собой, в первую очередь нужно забыть про подземные пешеходные переходы через обычные улицы. Наземный пешеходный переход хорош тем, что он доступен абсолютно для всех людей. Но при этом, иногда слабовидящим нужна дополнительная навигация, и её можно делать очень аккуратно и встраивать в дизайн среды.

Справа на фото вы видите переход в Праге. Они очень любят делать такое разного вида мощение. У них все переходы выделены особой плиткой.

Круговые дорожные кольца

С советских времён в наших городах любят большие круговые пересечения. Но на самом деле, большие перекрестки лучше делать со светофорами, это повышает их пропускную способность, и при этом повышает безопасность. Никто в последние 30-40 лет на больших улицах круговые перекрестки не делает. Другое дело, когда речь идёт про маленькие улицы. Там, как раз, небольшие круги куда лучше, чем светофоры. Он саморегулируется, и поток транзита не такой большой. А главное, с точки зрения безопасности, перед таким перекрестком автомобилист всегда притормозит, даже если никого нет, даже если он не видит пешеходов или других машин.

Общественный транспорт

Ещё немного поговорим про общественный транспорт. Тут всё просто. Если на вашей улице пробка, то не нужно добавлять ещё одну полосу для машин — нужно добавить полосу для общественного транспорта, чтобы он был независим. Когда мы говорим об общественном транспорте в городе, это всегда математика с геометрией. В данном случае задача в том, чтобы в ограниченном пространстве улицы перевести как можно больше людей. На картинке мы видим один автобус и пробку. Если пересадить всех, кто стоит в пробке, в автобус, они займут только половину этого автобуса. Чтобы общественным транспортом пользовались, ему нужен приоритет. Фактически, чтобы наземный транспорт работал надёжно, нужно, чтобы он работал по принципу метрополитена: быстро, надёжно, предсказуемо. В этом случае люди начнут пересаживаться из личных автомобилей в общественный транспорт. На картинке снизу — обычная выделенная полоса для автобуса.

А это не совсем обычная выделёнка. Когда мы делаем выделенную полосу справа, это довольно просто с точки зрения новой дополнительной инфраструктуры. Нужны только дополнительные знаки и разметка. Но проблема такого решения в том, что есть парковки, есть заезды во дворы и другие пересечения. Получается, что бывают ситуации, когда общественный транспорт, который должен ехать быстро, ехать быстро не может. Поэтому, если мы хотим улучшить общественный транспорт, стоит делать выделенные полосы для автобусов по центру. Кроме того, что в этом случае удаётся сильно улучшить общественный транспорт, получается ещё разбить одну очень широкую улицу на улицы поменьше.

По поводу трамваев. Люди не должны выходить под колёса машин. Для этого нужны платформы. И даже когда остаётся одна полоса для машин, в таком случае влезает велоинфраструктура. На фотографии ниже пример из Москвы.

Куда больше проблем получается, если на улице всего одна полоса: в этом случае платформу вы никак не сделаете. Так как доступная среда для нас — это не пустые слова, и нужно ещё делать безопасную инфраструктуру, стоит делать остановки венского типа. Остановки венского типа — это когда всю зону дорожного полотна около остановки трамвая поднимают до уровня низкопольного трамвая и уровня тротуара. Водителями это воспринимается как один большой лежачий полицейский, и все притормаживают, даже когда трамвая нет.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

-

Конечно влияет. С низкой плотностью у бизнеса просто не будет клиентов, поэтому и спроса на помещения не будет.

-

Можно высчитать площадь улично-дорожной сети (в границах проезжей части и парковки) и разделить их на общее число машин. Считается, что для одной машины нужно порядка 100 кв.м. — это два парковочных места и пространство для езды. Вот только это крайне сомнительный показатель, который можно трактовать как удобно и сделать только хуже для города.

Средней «универсальной» нормы не существует, т.к. улицы бывают разных категорий, транспортные потоки каждого города уникальны.

-

Скорее плохо, точечное решение для опасных мест начинают впихивать везде без осмысления.

-

Если между общими полосами и трамваем / автобусом есть островок безопасности — да.

-

На маленьких улицах его обычно вывозят сразу. Но всегда можно накидать на парковку или соседние улицы. В крайнем случае закрывать движение машин до очистки.

-

Конечно. В той же Москве, например. По сути, это вопрос землепользования и администрирования, где-то с этим проще (в Прибалтике это всё можно решить в рамках работы муниципалитета), где-то сложнее (в России нужно взаимодействие города и ГИБДД).

-

Если машины ездят быстрее 30 км/ч — нужно.

-

Зависит от конкретной улицы и города. Инструменты есть разные, типа уплотнения и разнообразия функций (построить офисный центр, кампус университета и тд).

-

Просто хорошо озеленить — это инвестиция на следующие лет 50, которую нужно лишь аккуратно поддерживать.

-

Зависит от того, чья это земля. Если городская — можно озеленить или уплотнить. Если это земля жителей дома, то тут сложнее — они как собственники должны сами решить её судьбу.