"В монументальном искусстве есть моментальность": интервью с Адамом Глобусом

Адам Глобус (Владимир Адамчик) – поэт, художник, автор. Мы поговорили с ним про беларускую школу монументальной живописи, смену культурных формаций, социальную историю и память. Каждый раз, когда затрагивается тема монументального искусства советского времени, неизбежно поднимается вопрос о сохранении наследия, в том числе придании статуса исторического объекта и как следует, или возможно, относиться к этим работам сегодня, вне политической конъюнктуры. Получается, что то немногое, из сохранившегося, в итоге выполнило свою функцию – синтеза искусства и архитектуры, и стало полноправным и привычным элементом городского пространства.

АДАМ ГЛОБУС

Фото: АЛЕНА АДАМЧИК

Идеология и школа

— Почему государство выделяло такие деньги на монументальное искусство?

Потому что оно на этом стояло.

— То есть художественная репрезентация власти?

Идеология. Идея заключалась в том, что [монументальное искусство –] это лицо этого государства, этой власти, этой империи. Причем это все началось тогда, когда были Троцкий, Луначарский, Шагал и Малевич. То есть витебская школа финансировалась Луначарским под монументальную пропаганду. Перелом случился, когда начались дикие репрессии, убийства и всех самых преданных революции людей покосило, но маховик был запущен и эта машина монументальной пропаганды действует до сих пор. На наше монументальное отделение в институте было очень сложно поступить из-за денег.

— Из-за денег?

Из-за будущих денег, потому что все понимали, как ты будешь хорошо зарабатывать. Но не только из-за денег. Ты не просто художник; ты создаешь, ты собираешь бригаду художников, которая может заниматься большими и важными вещами. Нас учили не просто, что я сижу в мастерской один и что-то там калякаю, нас учили создавать бригаду, работать с людьми. Ты не только художник монументалист, ты руководитель процесса.

Мы были конкурентами для старших. Им нужно было сделать все, чтобы поступило семь человек, а окончил один. Убить конкурента, то есть отправить его в дурдом, объявить диссидентом, объявить врагом советской власти, как, например, произошло со мной. Убить конкурента нужно при взлете. Ты должен не взлететь. Они [преподаватели] формально как бы исполняли свой долг, с одной стороны они запускали машину, якобы они готовят пропагандистов, а на самом деле они убивали конкурентов просто на корню.

— Это делало только старшее поколение или между сокурсниками тоже существовала конкуренция?

Старшее поколение, которое было при деньгах, имело этот миллион в кармане или, как Кищенко, хранило его в пианино.

— То есть и Ващенко [возглавлявший кафедру монументально-декоративного искусства], мог поступать так со своими студентами?

Да именно Ващенко доводил до самоубийства, именно Ващенко мог поступать так. У нас вешались студенты в аудиториях. Именно у нас студент положил руку на колодку, взял топор и отсек себе пальцы, сделал, как он думал, кубистическую композицию в стиле Пикассо.

— И много было таких случаев? Для меня все это звучит ужасно.

Очень, я же тебе говорю, это не просто тенденция, это убить конкурента, причем выглядело это так: все улыбались, никто ничего конкретного не делал, ставили двойки, загоняли в угол. Выживали ну только очень сильные.

— Тот, кто имел внутренний стержень или отсутствие моральных принципов?

Я, например, ни разу не рисовал Ленина; я презирал всех, кто Ленина рисует. Я учился на самом пропагандистском отделении; на первом курсе у нас было семь студентов, а преподавателей на нас тридцать. То есть нами не просто занимались, из нас растили смену. Все знаковые художники, интересные художники, которые существуют в Беларуси сейчас, окончили это отделение: и Тишин, и Гриневич, и Вашкевич, и Римашевский, и Радионов, и Сережа Малишевский…

— Получается, это была такая школа выживания если ее пройдешь, то сможешь все?

Это вообще школа была. Школа рисования. Там не мог появиться случайный человек. Даже если бы там был сын генерала КГБ, то он не смог бы окончить отделение, если был профнепригоден. Кроме того, ты должен был быть психологически устойчивым, и формально уметь нарисовать, например, женщину в ракурсе от пятки, до макушки, спокойно, уверенной рукой. И у тебя должно все сходиться. Умение рисовать считалось необходимым. Не то что пришел человек с улицы и говорит: а я тоже буду художником, как Леша Жданов, например. И еще какие-то там Саша Петров-Хруцкий и Виталик Рожков (Бисмарк). Мы на них смотрели как на людей второго третьего, пятого сорта. У нас все умели рисовать, все разбирались в цветоведении, все разбирались в идеологии, все понимали, что они творят.

Система

— Кто был главным в системе беларуской монументальной живописи?

«Есть в союзе два щенка: Кищенко и Ващенко».

Кафедру монументального искусства создал Владимир Стельмашонок. А потом он был парторгом в Союзе художников. В общем, надо говорить, что монументальное искусство было создано тремя людьми – это Кищенко, Ващенко и Стельмашонок. Плюс Михаил Савицкий с своими гобеленами да росписями, и в этой пропагандисткой машине эта фигура – одна из самых важных.

— А вот эти так называемые банды Кищенко, Ващенко и Савицкого – они между собой враждовали или нет, какие у них были отношения?

Да, воевали, за заказы, за место под солнцем, они собирались, распадались. У Кищенко была такая бабская зондеркоманда. Наверное, из всех самым богатым был Ващенко, хотя должен был быть Савицкий. Но Савицкий как всякий станковист, он все делал сам, а когда делаешь все сам – то меньше заработаешь. Одно дело, когда ты пьяный сидишь в кафе, – а там рабы работают, а деньги идут, а другое дело, когда ты сам с утра до ночи пашешь.

— Была ли конкуренция между беларускими монументалистами и монументалистами из Москвы или Ленинграда? Например, поступал какой-то большой заказ, и решалось кто будет это делать – местные или нет? И с какого момента мы можем говорить о беларуской школе?

Конкуренции не было. Знаю только один пример, когда отдали большой заказ в Москву. Это – рельефы и мозаики на станции метро «Октябрьская». Значительно хуже было с заказами церковными, там сильно влияние Москвы и Варшавы, но мне это не интересно.

Станция метро Октябрьская, вход в метро, фрагмент, флорентийская мозаика, Андрей Кузнецов, 1981-1984

Надо раскрыть этот феномен: как так получилось, как было создано беларуское советское искусство? Если честно, для меня это немного загадка; я всегда пытался ее разгадать. Почему, например, в шестидесятые государство выделяет огромные средства на строительство комбината, открытие института, строительство мастерских; выделяет деньги на заказы, на картины, на монументальную пропаганду и так далее. Самое главное – оно скупает всех, кто уехал и возвращает назад, возвращает Заборова, Последовича, Данцига, Стельмашонка, Савицкого, Ващенко, прикупает Кищенко и Сохненко. Создается финансирование, и вот, во время хрущевской оттепели, создается наше монументальное искусство, новое беларуское искусство.

— Кто решал, что вот этот, этот и этот сюда вернутся?

Думаю, что это решалось на уровне ЦК республики.

— Значит, в ЦК работали понимающие люди? Новые Луначарские?

Да, какие-то Кузьмины (Александр Трифонович Кузьмин – секретарь ЦК компартии Беларуси), люди типа Кузьмина, которые контролировали этот финансовый поток и занимались этим. Одновременно была создана и новая школа графики, и живописи; не только монументального искусства.

Процесс

— Как проходил выбор работы и художника: вы предлагали проект, потом его утверждали, создавались эскизы и так далее?

Сейчас объясню как; самое интересное – это деньги. Во-первых, был комбинат, который этим всем занимался, в нем заседал выставком. Во-вторых, есть художники, а есть строители, которые строят или ремонтируют. Когда строитель делает ошибку, архитектор приходит к художнику и говорит: «Лажа получилась, как-то что-то надо получше. Надо как-то исправить, давайте что-нибудь добавим: ну каких-то витражей, мозаик.» По большому счету, хорошая архитектура – она не требует монументалиста. Что значит хорошая – это когда из хороших материалов, это значит покупка дорогого мрамора. А тут нет мрамора. Вызывают художника и говорят: под мрамор колонны можешь? Конечно, сейчас. Вот масляная краска и сделаем мраморные колонны – не отличишь. Это с одной стороны как бы шутка, с другой стороны – никакая не шутка, потому что в процессе стройки тут не хватило денег, там не хватило, это живой процесс. И на каком-то этапе подключают монументалиста и говорят: тут надо как-то еще напрячься, тут подкрасить, тут придать этому форму, расставить новые акценты. Делаются эскизы, возникает идея, ты приходишь в выставком, где сидит Ващенко, Кищенко, Савицкий, Стельмашонок и решают: пойдет или не пойдет твоя идея. Эскиз стоит 30% от всей суммы. Утвердил эскиз и получил треть. Следующий этап – делается рисунок в натуральную величину, он называется картоном. В комбинате были большие залы, большие мастерские, где делались эти картоны. Приходит комиссия, смотрит на картон и решает. Если решение положительное – получишь следующие 30%. Потом автор нанимает исполнителей, которые будут колоть эти камешки смальты или паять эти бесконечные жилы витражные, резать стекло. Там целая армия исполнителей была. Они исполняли это на объекте. Например, в кинотеатре Киев было одно из лучших сграффито Кищенки. Он сам сидел пьяный в кафе напротив, а Мартынчик исполнял (Валерий Мартынчик, впоследствии художник-авангардист. Живёт в Лондоне.). Мартынчик работал исполнителем у Кищенки.

Художественный комбинат на ул. Некрасова, 11, Минск

— Я все это воспринимала очень идеалистически. Синтез архитектуры и искусства, творческий проект, в который изначально закладывается союз архитектора и художника. Но с ваших слов получается, союз – это следствие исправление ошибок архитекторов?

Ну получается, что по большому счету да. Но архитектор не признает своих фотошибок, он будет говорить так: «он главный, по началу так и закладывалось». На самом деле, я рассказываю реальности. Понимаешь, когда я учился было так. Это же длинное время, то есть архитектурный проект; большие деньги, двадцать лет пройдет пока дом построят.

Дворец Республики (Палац Рэспублікі), 1985-2001, Октябрьская площадь, Минск

— Вот, пожалуйста, саркофаг [Дворец Республики на площади Октябрьская]

Да, сколько у нас строился саркофаг? И когда Кищенко предложили там что-нибудь сделать сверху: мозаику или ну что-нибудь. Он сказал: «Нет, тут этот саркофаг уже настолько безнадежен (что ни одна мозаика не поможет)». Хотя разговоры шли. Или история с оперным. Кищенко получает заказ на миллион рублей, и он понимает, что сейчас художники его порвут. Ну миллион, ну понимаешь, тогда он говорит «там есть сорок круглых медальонов, если идти так вот вокруг в фойе там такие круглые медальоны. Сделаем сорок великих беларуских композиторов, скульптуры – будет хорошо».

И все такие:

— Саша!

— Что, Саша?

— А где ты возьмешь сорок великих беларуских композиторов?

— Ну, пока все будет построено, мы их родим и воспитаем.

— Саша, если даже со всеми песнярами и их звукооператорами, то все равно сорок не будет.

— Ну не хотите, как хотите.

Тогда в «Известиях» еще вышел фельетон «Кисть от сейфа» про Кищенко, но Кищенко только сказал:

— Вот, пишут про меня. Помнят!

Распад

— Когда вы почувствовали, что в монументальном искусстве стали происходить изменения и оно больше не отражало, условно говоря, линию власти?

Знаешь, честно говоря, когда точно произошел слом я не знаю. Уже в моем поколении мы поняли, что язык, умение, у нас остались, а идеология уходит. Все выветрилось, вся эта начинка начала пропадать, и произошло это где-то в начале 80-х. Еще в 70-е появился такой термин – лирический монументализм, когда ленинизм, всех этих военных, партизанов, это милитаристское мракобесие отодвинули, а так как люди хорошо, красиво рисуют и делают мозаики, им сказали, ну рисуйте каких-то там баб с граблями, лирических героев, поэтов.

«Садаўніцы» Евгений Кузнецов, подглазурная роспись, 1980, внутренний двор гостиницы Планета, пр-т Победителей, 31

— «Садаўніцы» Кузнецова при гостинице Планета?

Да-да. Вот типа того, да, лирический монументализм. Ващенко тогда уже начал. Стали появляться голые мальчики, девочки, райские кущи. И это еще мы проехали. А потом все поняли, что все выветрилось окончательно. Форма есть, язык еще есть, а содержания нет. Надо искать новый язык, потому что искусство – содержательная форма; если выветривается содержание – остается форма, она становится ненужной. Например, история одного моего однокурсника – это драма. Он всю жизнь хотел сделать гигантскую работу и остаться в истории искусств, и вот он наконец получает объект – аэропорт и называет его для себя «Дом восходящего солнца». Он делает туда литые витражи, льет, половину привозит туда, а ему говорят: «Знаешь – уже не надо!», а он «Как не надо? Это же вся моя жизнь!». Сначала учился, потом сто лет ходил рабом у каких-то Ващенко-Кищенко, потом в Дзержинске какие-то сграффито резал, потом наконец получил «Дом восходящего солнца», а ему говорят «вот знаешь не надо, хочешь монтируй там за свои деньги». И он пытался что-то еще за свои деньги смонтировать в аэропорту, и на этом все кончилось, он спился и умер. Его звали Саша Петров. Потом пришло следующее поколение с затуманенным религиозным мышлением. Вот сейчас вернемся к церкви и там настоящая монументальность, естественно, мы же хорошо рисуем. Чего не рисовать, какая разница кто платит? И большинство, конечно, свалили в церковь и начали рисовать ангелов в натуральную величину и чертей в аду. И так далее; и, мало того, прикидывались, что они верят во все это.

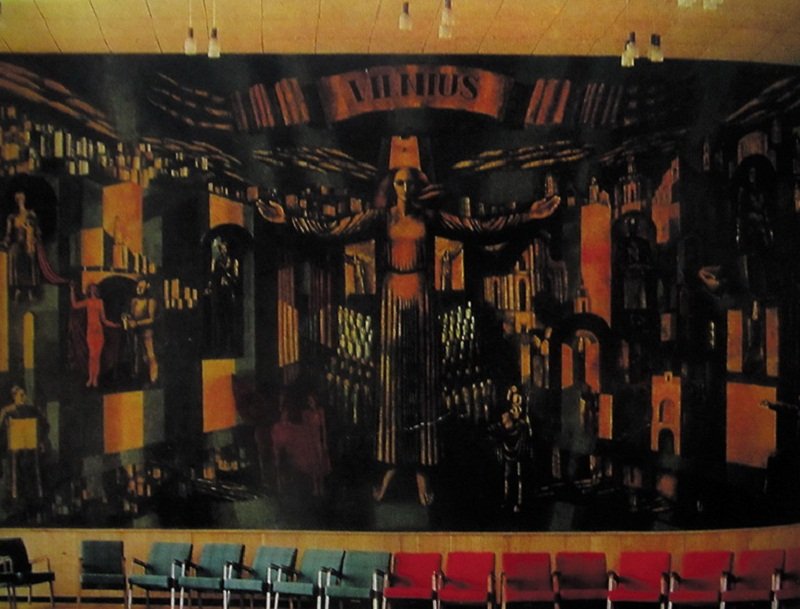

А те, кто пишут статьи о монументальном искусстве и вообще об искусстве, решили, что это синтез искусств и символов советизма, от этого надо отказаться, понимаешь? И поэтому погибли работы Ващенки – их посбивали, работы Кищенки, работы Нелли Счастной. И Неля ходила и плакала, а я говорил – идите в ЦК, пишите. Зоя Литвинова, она из первого выпуска, пережила уничтожение своих работ в институте физики, в кинотеатре «Вильнюс» – роспись, которую они с Катковой делали.

«Вильнюс старый, Вильнюс новый», энкаустика, 1976, Зоя Литвинова, Светлана Каткова, кинотеатр Вильнюс (сейчас Дворец спортивных единоборств), ул. Калиновского, 55, Минск. Работа уничтожена.

— остались еще какие-либо работы Стельмашонка? (Сграффито Владимира Стельмашонка и Гавриила Ващенко на торце ДК Камвольного комбината было уничтожено в 2015 году, мозаика внутри в 2012, в ходе ремонтных работ)

Стельмашонка? Конечно, их каждый день тысячи людей или десятки тысяч видят. Например, станция метро Московская, вот эти флорентийские мозаики сделал Стельмашонок. Они, кстати, неплохие, они очень хорошо технически сделаны. Пейзаж московского Кремля – сделан качественно.

Станция метро Московская, фрагмент, флорентийская мозаика, Владимир Стельмашонок и Владимир Довгяло, 1984

Станция метро Первомайская. керамическое панно, Юрий Королевич, 1991

В отличие, например, от мозаик, которые здесь при входе в метро [Октябрьская]. Станция Октябрьская сделана москвичами, а все остальные станции наши. Гена Жарин, например, делал этот хлев на станции метро Площадь Якуба Коласа. Хорошая очень станция, на мой взгляд, – это станция Первомайская: монументальная керамика, красное с белым. Ее делал Юра Королевич, он сейчас преподает на монументальном отделении. Самая плохая и самая вонючая – это станция Немига, проклятое место. Нас обучали, что к такому месту нельзя близко приближаться. Ты как монументалист должен делать работу, которая простоит как минимум 50 лет. И поэтому ты должен изучить, что за место, кто будет финансировать. Если это дом с чертями, ты должен перейти дорогу и обходить чёртов дом. Немигу нужно обходить всегда и не приближаться.

— Как началось разрушение монументальных объектов?

Началось это жутко. Первый удар был нанесен по Дому Кино. Ващенко делал там витражи, и когда католики штурманули бывший костел они размолотили там все и, несмотря на наш институтский конфликт, мне было жалко Гаврилу Харитоновича Ващенку, что вот человек дожил, когда его работы на глазах уничтожают. Ну вот как Азгур поставит Сталина, приходит, а Сталина нет, поставит Ленина, приходит, а Ленина нет. И, естественно, жалко учителя, понимаешь, старый он… Размолотили, разбили, пришли новые идеологи и решили, что надо все это зачистить.

Витражи, 1974, Гавриил Ващенко, Дом Кино (сейчас Костел Святого Симона и Святой Елены), ул.Советская, 15, Минск

Я это называю, простите за использование философских определений, негативная диалектика. Вот мы сейчас уберем и на этом построим что-то новое, а через синтез прошлого и настоящего в будущее идти не будем.

Нет, тут, знаешь, все сложнее… Вот стоит скульптура – памятник Ленину на площади. Я из-за него сильно поругался со многими. Демонстранты предлагали трос на шею Ленину набросить, памятник завалить. Когда на площади толпа в сто тысяч человек. А там ходит Сергей, который работает на радиостанции Свобода и заявляет: «Щас мы этого Ленина завалим». Я говорю: «Тебя не учили ставить и сносить памятники! Ты ни хрена не понимаешь в этом деле! Скульптура защищает людей от крови. Как только заваливается скульптура, любой памятник, следующее что происходит – это начинают валиться трупы, начинает течь кровь…»

— Получается, это такой символ, тотем, оберег, который защищает?

Да, да, да. Если ты его уничтожаешь, то начинает литься кровь, причем не остановить потом. Поэтому мы и делаем этих истуканов. Мы этим занимаемся, мы специалисты. Ты козел – не специалист… Не лезь! ечером в этот роковой момент я сидел на телевидении рядом с Шушкевичем и призывал в прямом эфире не разбивать памятник, потому что демонтаж – это правильно, а снос и вандализм ведет к войне. Не нравится памятник? Давайте его тихонько и аккуратно передвинем…

Они бы все уничтожили, но у них руки короткие. Это новая форма вандализм;а про нее вообще стоит написать. Например, мне не нравилась гостиница Октябрьская, я не считал, что это лучшая работа Кищенки. Но они даже не демонтировали, они просто грохнули вместе со зданием, хотя на фасаде было шикарное керамическое панно с символом октября. Оно было так сделано, что можно было сказать – это падение красных листьев в октябре, оно было просто аккуратно сделано, хорошо и просто. И, знаешь что, я бегал тут один как дурак и защищал это.

Панно на фасаде гостиницы Октябрьская (сейчас Президент Отель), Александр Кищенко, разрушено при реконструкции, ул. Энгельса, 13

Виктору Барабанцеву поручили реставрировать мозаику Кищенки на гостинице Турист. Кстати, в Минск специально на утверждение этой мозаики приезжал Дейнеко. Дейнеко приехал, посмотрел и сказал: «Ну что, пошли пить», и все такие: «Ну скажи тут пару слов на эти мексиканские морды, это же не беларуские партизаны». Сказал: «Что вы же тут собрались, все хорошо, запускаемся».

То есть машина запустилась, это была первая такая мозаика, и она символична тем, что приехал Дейнеко. Потом мозаика начала сыпаться. Так как они уже грохнули одну работу Кищенки на гостинице Октябрьская, я понял, что они грохнут сейчас все. И мы тут ходили и просили, я и Зоя Литвинова, она была ученицей Кищенко. Как-то отстояли, и Барабанцеву вместе с Сашей Кищенко, сыном Кищенко, поручили это отреставрировать. Но Саша решил переплыть в Витебске речку, переплыл, сел на камень и умер. И заканчивал работу один Барабанцев.

— Спасибо вам большое за рассказ. У меня сейчас история будет переворачиваться немного по-другому. Мир становится богаче и интересней, хотя черт его знает насколько интересней.

«Беларусь партизанская», мозаика, смальта, Александр Кищенко, 1973, ресторан гостиницы «Турист», Партизанский пр-т, 81. Панно было отреставрировано в 2015 году.

Космос. End

Знаешь, я считаю, что самый лучший объект в метро – это абстрактная мозаика на станции Академия наук. Геометрическое панно, черно-белое и бело-черное, и киосками они заставили, сволочи. Причем это уже оп-арт и это уже чистое такое искусство.

Причем без навязанного смыслового значения изнутри, просто выполняющее свою декоративную роль.

Да. И еще, знаешь, весь этот космизм, космогония, теология Кищенко, они же рисовали не всегда то, что мы видим. Ну а Ленина пририсовывали. А на самом деле он увлекался всем этим, он себя считал поэтом уровня Хлебникова. Он дружил с Параджановым. То, что он рисовал для себя, очень сильно отличалось от заказного. Нас же учили очень четко расчленять свои рабочие идеи и свое рабочее время на части. Вот это ты делаешь для своего заработка, а это сделаешь для выставки, для искусства, и это кардинально отличается от того, что ты делаешь для заработка. И какая-нибудь Русова (Людмила Русова – художница, перфомансистка) – это органическое продолжение Кищенки.

Меня возмущает несправедливость по отношению к этим художникам, с которыми я учился; они столько сделали, и все это выкинули в мусор. Нет, конечно, они должны были сами думать, что что-то подобное будет. Понимаешь, потому что на самом деле нас учили, что монументальное искусство, оно искусство момента, вот есть пропаганда, сегодня она такая, завтра пришла следующая пропаганда и она эту сегодняшнюю пропаганду изничтожила… В монументальном искусстве есть моментальность, есть сиюминутность. А все думают, что это делается навечно.

Гобелен «Ленинизм», Александр Кищенко в соавторстве с Михаилом Савицким, 1977. (Фото взято из книги «А.Кищенко. Человек. Земля. Вселенная» Б.Крепак, 1988)