Что такое улица Комсомольская в Минске?

Парадокс: мы живем в мире хорошего современного дизайна — телефонов Apple и Samsung, их копий разного качества, выверенных интерфейсов Facebook и Вконтакте, немецких, французских и японских автомобилей, фаст-фэшна от H&M и Zara, очков Ray-Ban различной степени контрафактности — и на фоне этого всего особенно болезненно и остро отзывается внутри отсталый, анахроничный и безыдейный дизайн общественных пространств и зданий, которые нас окружают.

Почему таких улиц должно быть больше и почему они должны быть другими

Минску, как и большинству постсоветских городов, пришло время пересмотреть роль и концепцию общественных пространств. Причин для этого несколько; мы начнем с двух ключевых. С одной стороны, общественные пространства должны лучше реагировать на вызовы изменения климата, среди которых — эффект теплового острова в городах (urban heat), рост числа аномально сильных дождей и, напротив, жарких дней без осадков. С другой стороны, такие пространства в наших городах недостаточно отвечают потребностям людей в общении и отдыхе. Сегодня призвание публичных пространств — давать людям радость, в том числе ограждая их от негативных эффектов присутствия автомобиля в городе, который является главным фактором загрязнения в современных переживающих деиндустриализацию городах, а кроме того пожирает огромные городские территории.

Почему большинство общественных пространств в Минске и других городах бывшего СССР плохо спроектированы? Во-первых, в нашем регионе традиционно не хватает понимания общественной жизни в городе и роли общественных пространств в ее функционировании. В итоге многие пространства, призванные быть общественными, на деле никому не нужны. Ни у горожан, ни у городской администрации нет опыта и компетенций по совместному владению и управлению земельными территориями; нет знаний о том, кто должен их содержать, в каком объеме они могут принадлежать местному сообществу; как на общественных пространствах зарабатывать, и кого они должны обслуживать. Как следствие, мы имеем обширные и по-советски бесхозяйственные пространства, иногда стихийно приватизированные и частично приспособленные под современные нужды, но без реализации новых рыночных и демократичных моделей их управления и обслуживания. Жители города не чувствуют ответственности и не ассоциируют себя с пространствами своего обитания, ожидая, что за них все сделают чиновники и муниципальные службы. Эта патерналистская модель мышления по-прежнему близка многим в Беларуси. В то же время, при отсутствии ресурсной ренты в долгосрочной перспективе такая модель едва ли жизнеспособна экономически, не говоря уже о вызываемых ею социальных проблемах. Городская администрация не обладает компетенциями для грамотного сокращения (оптимизации) площади обслуживаемых общественных пространств, для контроля стоимости их поддержания и ремонта, а также для реализации точечных проектов в их ключевых точках. Город вынужден в рыночных условиях поддерживать огромные состарившиеся пространства, унаследованные со времен БССР, когда рынка не существовало, а цена ресурсов была близка нулевой. Особый деструктивный эффект связан с тем, что в регионе нет четкой концепции сосуществования автомобилей, велосипедов и пешеходов в городе — ни на главных магистралях, ни на местных улицах и во дворах. Большинство ремонтных работ и новых проектов, которые реализуются в городе — это просто безрефлексивная реакция на рост числа автомобилей; они выполняются фактически без проекта и тем более без переосмысления пространства. Даже самые прогрессивные усилия по усмирению дорожного движения в Минске (реконструкция Привокзальной площади, проект усмирения дорожного движения на ул. Кульман), при всех своих достоинствах, имеют низкое качество ландшафтного проектирования и улучшают среду для пешехода намного меньше, чем могли бы.

Как следствие, минские улицы страдают от ряда типичных постсоветских проблем. Главные городские магистрали избыточно широки, при этом их отдельные отрезки пустуют или заняты неэстетичными и неэффективными с точки зрения землепользования плоскостными автостоянками. На таких улицах и проспектах нарушена логика расположения парковок и тротуаров — пешеходная и велосипедная дорожка идут вплотную к проезжей части, а парковки расположены прямо у линии застройки (решение этой проблемы мы предлагали в нашем проекте Урбан дизайн, реконструкция проспекта Рокоссовского). Со внешним видом самих парковок — больших, на десятки и более мест, — никто не работает. Такие решения одинаково губительны на городском проспекте, районной улице и во дворе. Кроме того, несмотря на наличие свободного, даже пустующего пространства, на улицах недостаточно зелени, мало деревьев и почти совсем нет кустов, в то время как дворы больше похожи на заброшенные мини-парки. Имеющаяся зелень организована бестолково — это либо газон без кустов и деревьев, либо зеленая зона без мест для людей: беседок, лавочек, площадок для игры и уголков тихого отдыха. Длинные прямые проезды во дворах и междворовых пространствах «искушают» водителей двигаться по ним на высокой скорости. Также среда разрывается повсеместным разделением маршрутов движения пешехода и автомобиля по вертикали, т.е. бордюрами — как в тех частях дворовой территории, где это приносит пользу и повышает безопасность, так и там, где это только добавляет препятствий для пешеходов, велосипедистов, людей с колясками и т.д.

Сегодня в Минске почти нет общественных пространств, которые выдержали бы критику в сравнениях с городами, удобными для жизни (livable cities); примеры особенно удачных проектов можно посмотреть на странице European Prize for Urban Public Space. Особенно обидно, что в случае Минска неважно даже, кто финансирует, проектирует и строит общественное пространство — государство или бизнес: площадь у железнодорожного вокзала и у ТЦ «Галерея Минск» одинаково плохо продуманы и совершенно лишены деревьев (на Привокзальной площади Минска нет ни одного дерева!). Отдельная проблема — игнорирование влияния осадков на комфорт общественных пространств: это касается всего города, но в особенности его центра (кому не знакомы потопы на Немиге).

При чём тут улица Комсомольская?

В представлении большинства людей именно пешеходные улицы и площади считаются идеалом общественного пространства: кажется, что только без машин оно может быть достаточно комфортным и безопасным. В отдельных (и очень специфических) случаях такие пространства действительно могут быть замечательными «городскими гостиными» (как в Копенгагене или Барселоне). На самом деле такие улицы — лишь вишенка на торте и работают они в полной мере только в отлаженной системе открытых пространств, становясь ее фокальной точкой.

История пешеходных улиц — далеко не всегда история успеха: например, в 60–70-е годы в США концепт pedestrian mall столкнулся со множеством трудностей. Автомобили местных жителей, техника для вывоза мусора и доставки товаров, машины пожарных и других городских служб значительно усложняют воплощение пешеходной идеи. Ещё тяжелее, если речь идёт о городе со сравнительно большими кварталами, — скажем, с длинной стороны более 100—150 м. Минские кварталы зачастую даже крупнее. По этой причине для Минска и похожих на него скорее подойдут решения, которые называются «пространствами совместного использования»: в англоязычных текстах используются термины shared space и woonerf. Именно такой улицей и задумана реконструированная улица Комсомольская.

Это совершенно новый тип улицы для Минска (по крайней мере, здесь не создавали такого с нуля). Согласно идее woonerf-ов вся улица, включая проезжую часть, становится частью среды города и может одновременно использоваться для движения транспорта, прогулок и общения жителей. Стремление реализовать эту идею на Комсомольской — однозначный плюс. Но к ясности концепции проекта и его исполнению есть вопросы. Исходя из своего положения в городе, улица Комсомольская должна бы быть настоящей «городской гостиной», салоном Минска (причем оформленном не в стиле «евроремонта»). Мы хотели бы обсудить положительные и отрицательные стороны проекта — несмотря на противоречивые отзывы, он не перестает быть значимым для Минска.

Появление пространств совместного использования

Концепция пространства совместного использования подразумевает, что все участники дорожного движения на улице опираются на неформальные общественные правила и договоренности. Именно так и было в городах до тех пор, пока из-за массового распространения автомобиля участников дорожного движения не стали разделять физически. И по сей день на площади или улице любого средиземноморского городка можно увидеть неформальное совместное использование городской среды транспортными средствами и пешеходами.

Сознательно концепцию пространства совместного использования (woonerf) впервые применили в Нидерландах в конце 1960-х — начале 1970-х. В попытках снизить воздействие транспорта на качество среды начались эксперименты: с улиц устраняли стандартную дорожную разметку, знаки, бордюры и препятствия для движения автомобилей и пешеходов. Концепция применялась на улицах жилых районов. Со временем средства дизайна городской среды, ландшафтное планирование и участие местных жителей вместе изменили понимание роли улицы в общественной жизни, а также места транспорта в уличном пространстве. В 1976 году правительство Нидерландов формализовало этот метод проектирования жилой среды под названием «woonerf» (жилой двор). В 1999 году правительство Великобритании начало внедрять аналогичные концепции под названием «домашняя зона» (home zone) в качестве пилотного проекта. Уже к середине 2000-х таких проектов, реализованных или находящихся в процессе реализации, было 60.

Ключевые особенности домашних зон

Концепция домашних зон, или woonerf-ов, основывается на изменении восприятия улицы людьми. Автомобилисты должны чувствовать, что они покинули обычную проезжую часть и въехали на территорию, где пешеходы могут свободно использовать всю ширину улицы. В сущности, задача проектировщика заключается в том, чтобы заставить автомобилистов чувствовать себя гостями пешеходной среды, в которой они должны вести себя соответственно. Хотя реализация такого проекта делает дорогу безопаснее, основное его преимущество — в дополнительных возможностях использования улицы людьми. Она превращает улицу из просто места для движения транспортных средств в публичное пространство, которое ценят жители.

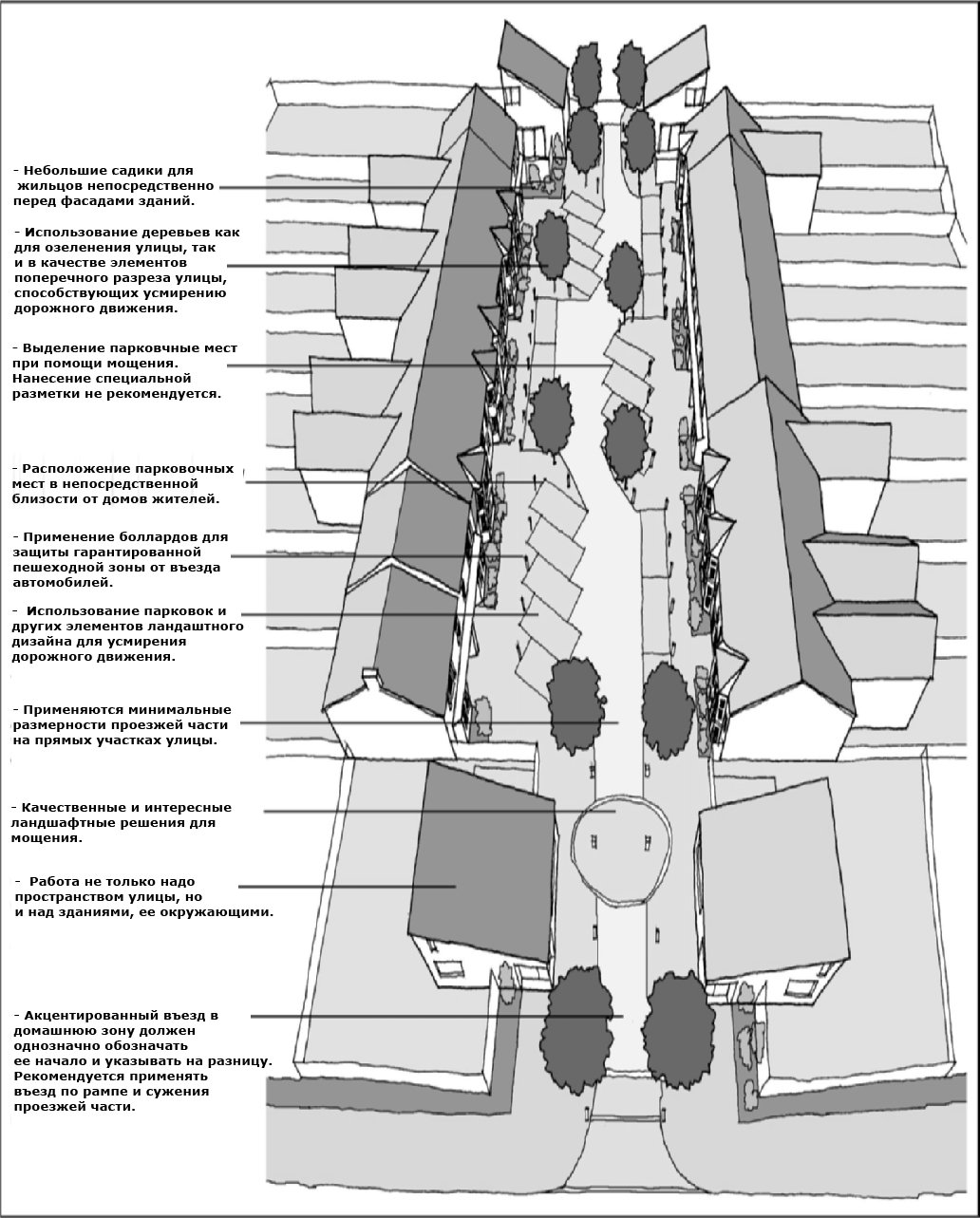

Общая схема домашней зоны с некоторыми решениями.

Источник — M.Biddilph, Towards Successful Home Zones in the UK. Journal of Urban Design Vol. 8, 2003

Одна из целей дизайна пространства совместного использования — создать среду, в которой пешеходы и автомобили перемещаются на сопоставимой скорости (до 15-20 км/ч). Для этого проезжая часть улицы сужается, причём её траектория должна быть непрямой. Особенно эффективные инструменты — высадка деревьев и уличная мебель, объединение парковочных мест в небольшие и компактные группы по 3-5 машиномест и создание четко выраженных (визуально и физически) площадок для отдыха на бывшей проезжей части.

Есть несколько наиболее широко используемых способов усмирения дорожного движения и создания пешеходной среды:

искривления траектории проезжей части; при этом лучше работают отклонения от прямой линии в горизонтальной плоскости, а не частые перепады уровня по вертикали;

перекрестки в виде разворотного кольца с островком посередине — круговые перекрестки (они резко снижают аварийность, вынуждая водителей придерживаться скоростных ограничений);

физические барьеры по краям проезжей части улицы: болларды, столбики, деревья, сужения проезжей части — в том числе до одной полосы;

малые радиусы поворота на проезжей части улицы;разделяющие островки на прямых участках и развязках: они не позволяют водителям обгонять и лишают смысла превышение скорости движения на автомобиле;

мощение пешеходной и велосипедной частей улицы на одном уровне с проезжей частью улицы: оно облегчает передвижение для инвалидов-колясочников и просто физически ослабленных людей, повышает удобство для велосипедистов, побуждает водителей быть внимательнее.

Въезд в зону смешанного использования должен сообщать водителям о том, что здесь пешеходы используют территорию по своему усмотрению. В частности, на всей этой территории могут играть дети. Въезд в зону смешанного пользования может быть обозначен не только и даже не столько дорожными знаками, но и физически — сужением проезжей части, въездом через рампу или зелёными воротами из деревьев и другой растительности. К примеру, в нидерландском Утрехте въезды в домашнюю зону отмечены знаком, доходящей до самой домашней зоны рампой, и характерным для начала домашней зоны сужением проезжей части в обрамлении кустарников и мелких деревьев.

Вот некоторые размеры характерных элементов домашней зоны, взятые из статьи «К успешным домашним зонам в Соединённом Королевстве» (Towards Successful Home Zones in the UK) М. Биддилфа (M.Biddilph):

протяженность непрерывной домашней зоны не должна превышать 600 м;

ширина пути, гарантированного пешеходам, не может быть уже 1.8 м на всем протяжении улицы;

расстояния от края пешеходной части до зданий (ширина исключительно пешеходной части) должны быть не менее 1.5 м, при участке длиной до 6 м — 1 м ширины;

парковочные места могут располагаться под различными углами к проезжей части; приблизительный размер парковочного места составляет около 2.5 на 4.8 м;

места, где разрешена парковка автомобилей, должны быть четко обозначены, а пешеходная зона должна быть ограждена боллардами или другими элементами городского дизайна.

Парковки

В зоне смешанного использования припарковаться в произвольном месте невозможно физически. В качестве ограничителей используют уличную мебель, деревья, болларды (столбики, которые дают возможность припарковать автомобиль только в специально отведенных местах и только определенным запланированным образом, не давая заехать на тротуар или перекрыть проезжую часть). Парковочные места четко обозначаются, например, при помощи специальных материалов мощения (плитка, кирпич, крошка и т.д.). Протяженные площадки, занятые только парковочными местами, выглядят однообразно и визуально увеличивают длину улицы, что искушает водителей ездить на более высокой скорости. По этой причине парковочные места располагаются в блоках не более чем по 4-6 автомобилей. Блоки парковочных мест используются в том числе для того, чтобы разбить и сделать извилистым маршрут движения автомобиля. Уличная мебель и другие элементы ландшафтного дизайна (клумбы, ступени, деревья в кадках и т.д.) четко ограничивают блоки парковочных мест, чтобы эффект «усмирения» дорожного движения сохранялся и при свободных парковочных местах.

Примеры расположения парковочных мест.

Источник — Urban Design Compendium

Пространство совместного использования в Лодзи

Примеры успешной реализации пространства совместного пользования можно найти в социально-экономических условиях, довольно похожих на беларуские — в крупном польском городе Лодзь. Лодзь — это постиндустриальный город, до сих пор не пришла в себя от шока деиндустриализации, начавшейся там с 1970-1980-х годов. В итоге город стал ареной многочисленных экспериментов, которые в дальнейшем распространились на всю Польшу. К примеру, Лодзь одной из первых развернула программу ревитализации, а также начала комплексную работу с общественными пространствами. Это по-прежнему достаточно бедный по меркам страны город с не лучшим имиджем среди самого местного населения и в стране в целом; как следствие численность населения в нём падает. По этой причине работа с общественными пространствами имеет здесь стратегическое значение, изменяя отношение жителей к своего городу, давая им возможность быть счастливее в нём, а также показывая туристам другую, более дружелюбную сторону Лодзи. Ниже — несколько фотографий реализованных в Лодзи проектов, которые вы можете соотнести с тем, что было реализовано в Минске на ул. Комсомольской, а также с приведёнными выше описаниями пространств совместного использования.

Схема одного из пространств совместного использования в Лодзи.

Источник http://szkolaplanowania.pl/dobre_praktyki-21

Улица Траугута в центре города Лодзь: велопарковки, новые деревья, небольшие места для сидения.

Источник http://szkolaplanowania.pl/dobre_praktyki-21

Ночная жизнь пространства совместного использования в центре Лодзи.

Источник http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,16347673.html

Пространство совместного использования на ул. Погоновскиего в периферийной части Лодзи.

Источник http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/woonerf-na-pogonowskiego-bedzie-najdluzszy-w-polsce-zdjecia,4197236,artgal,t,id,tm.html

Ул. Погоновскиего в Лодзи: отмечаем обилие зелени, ненавязчивость ограничивающих элементов.

Источник http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/woonerf-na-pogonowskiego-bedzie-najdluzszy-w-polsce-zdjecia,4197236,artgal,t,id,tm.html

Выводы для Минска

То что в Минске решили сделали улицу с элементами схемы совместного пользования — несомненно хорошо. Однако реализованный проект в основном игнорирует лучшие примеры из международной практики. Нового озеленения (деревья, кусты) на улице не видно, сделанные клумбы для газона имеют бетонные основания и непроницаемы для воды. Слишком много элементов контролируют автомобиль, что вредит планировочному решению эстетически, а также создает опасность для велосипедистов и пешеходов. Той же цели можно было бы добиться, использовав в три раза меньше столбиков. В тоже время, нет уверенности, что такое обилие столбиков действительно не дает водителю шанса разогнаться на улице. Цепи, натянутые между столбиками, рискуют поставить зазевавшемуся пешеходу подножку, что может привести к падению на проезжую часть. Элементы уличной мебели эстетически вполне привычны для Беларуси, напоминают о продукции её комбинатов, и не вызывают в этом плане никакого удивления — и никакой радости. Хочется надеяться, что концепция (и только концепция!), которая лежит в основе реализованного проекта, будет доработана и взята за основу системного переустройства улиц в центре и на периферии города. Минску важно создать полноценную систему полупешеходных улиц (пространств совместного использования), которые будут соединять дворы с парками, общественными центрами района, а также улицами городского и районного масштаба. В целом хочется думать, что этот реконструкция Комсомольской разовьётся в общий тренд по превращению улиц Минска в места радости, а не терпения; места, в которые мы с воодушевлением замечаем, а не избегаем для сохранения нервов.

Материалы для дальнейшего чтения:

«Улицы и их роль в создании городов» — Майкл Саутворт, Иран Бен-Джозеф; 1997 («Streets and the Shaping of Towns and Cities» — Michael Southworth, Eran Ben-Joseph;1997)

«Дизайн городской среды: почему бы нам не заняться этим на дороге?» — Бен Хамилтон-Бэйли («Urban Design: Why don’t we do it in the road?» — Ben Hamilton-Baillie)

«Дороги: домашние зоны» — Луиза Бутчер; 2010 («Roads: home zones« — Louise Butcher; 2010)

«Улицы в том числе и для людей» — Майкл Саутворт, Иран Бен-Джозеф; 2010 (Streets for People Too — Michael Southworth, Eran Ben-Joseph; 2010)

«Домашние зоны — рекомендации по проектированию» — институт дорожных инженеров, Великобритания; 2002 (“Home Zone — Design Guidelines» — Institute of highway incorporated engineers; 2002)

«К успешным домашним зонам в Великобритании» — М. Биддульф (M. Biddulph); 2000 («Towards Successful Home Zones in the UK« — M Biddulph)

«Домашние зоны — вызов будущему наших улиц« — департамент транспорта Великобритании; 2005 («Home zones — Challenging the future of our streets» — UK Transport department; 2005)

«Движение за домашние зоны в Великобритании: история, развитие и перспективы» — Тим Гилл; 2005 («The home zones movement in the UK — history, progress and prospects» — Tim Gill; 2005)

«Предписания для тихих переулков и домашних зон (Англия)» — департамент транспорта Великобритании; 2006 («The quiet lanes and home zones (England) regulations» — DEPARTMENT FOR TRANSPORT; 2006)